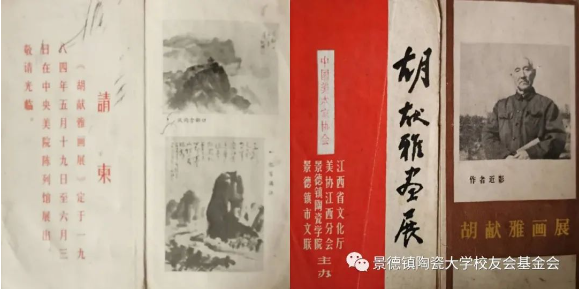

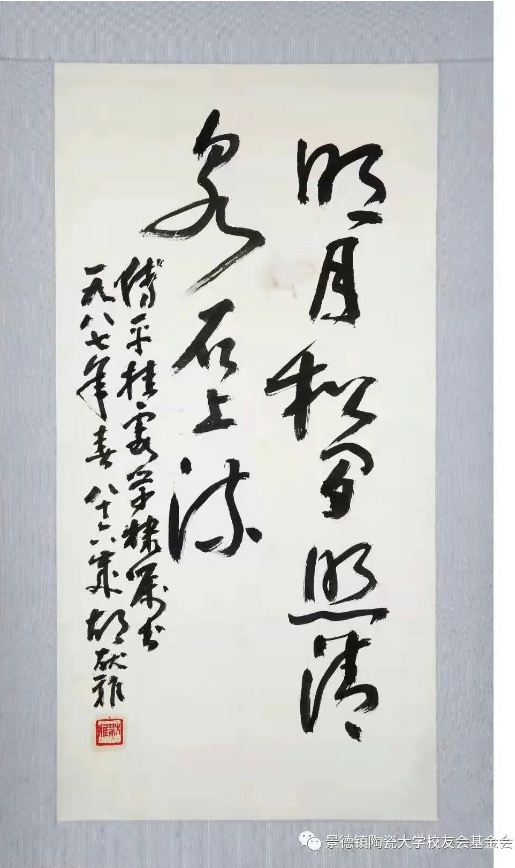

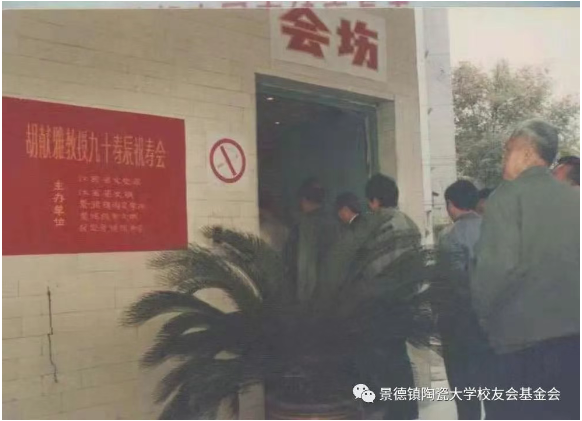

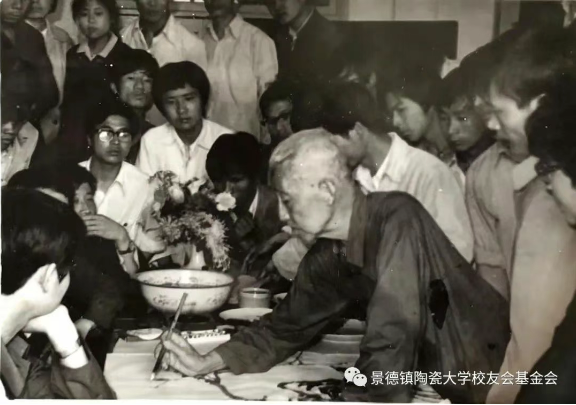

我的老师胡献雅先生 1902 年来到人世,1996 年先生走了,但他常常在我的脑海中浮现。他中等个子,看上去高大,一双不大的眼睛炯炯有神,透着深邃和智慧,在他慈祥又略带消瘦的脸上,常常留着一丝淡淡的微笑,他说话平缓,语气和蔼,给人一种亲切与关爱,这就是我的老师胡献雅先生。 先生 1925 年上海美专毕业,1943 年创办立风艺专,1955 年到景德镇陶瓷技艺学校任教,1958 年陶瓷学院成立任美术系教授。他是江西现当代美术教育史上有影响、有成就的美术教育家,他的书画创作时间跨度长达 70 余年。 1984 年胡献雅先生在中央美院作品展请柬 胡献雅先生自幼钟情绘画,受家学渊源的滋养和周围环境的熏陶,他的艺术天赋不断挖掘和迸发。上世纪 30 年代,他创作的国画被选送到加拿大展出并荣获金奖;上世纪 40 年代,他创作的国画《雄鹰》、《红梅》,由民国时外交部致赠时任美国总统罗斯福及英国首相丘吉尔。胡献雅先生到上海、南京等地,以画会友,与潘天寿、徐悲鸿、张大千、傅抱石等成为知己。在这样特殊的环境中,胡献雅积学致远,跻身于当时的大家行列。 作为江西现当代美术教育史上有影响、有成就的美术教育泰斗胡献雅,他将一生的精力都无怨无悔地奉献给了江西这块红土地。1943 年,为推动江西书画艺术的复兴,胡献雅先生倾家资、募捐款,白手起家,在泰和县创办了我省首所高等美术学校——立风艺术专科学校,填补了江西教育史上缺乏美术高等教育的空白。在教师队伍的建设上,胡献雅在担任学校校长的同时还兼任国画教授,同时还聘请书画名家和文史名师梁邦楚、燕鸣、余塞、康庄、余心乐、胡江非等来校任教。他殚精竭力的付出,让学校不久就被我省教育界视为“品牌”,各地青年纷至沓来。 解放后的上世纪 50 年代,胡献雅先生来到景德镇发展,参与和筹建了江西景德镇陶瓷学院,并一直担任陶院美术系教授。在办学过程中,胡献雅老师倡导“以德育人,德才兼备” 的美学思想,践行“振兴赣地文化,培养美术人才”的理念,在陶瓷学院培养造就了一大批陶瓷美术专业人才。 1982 年,胡献雅先生的画作曾在《纽约华侨时报》连续刊登三次,并撰文称胡献雅大师是中国老一辈国画家中的佼佼者。1988 年,经中华人民共和国文化部批准,胡献雅先生受邀在日本奈良市举办画展,日本美术界盛赞胡献雅为“中国画坛巨匠、当代八大山人”。 1989年,胡献雅老师为人民大会堂作画 老师一生从事教学,教国画、教书法。他为人朴素,不善交际,有一种老式文人的坦诚和超脱。他待人和善,为人真诚,是位外在典雅、内心丰富、思维敏捷的文化人。他的品性人格一直受到在校老师、同学的尊敬和爱戴。有人说先生有几个他最得意的学生,我认为这种说法不尽然,先生一生教的学生不少,有出息的学生也不少,的确,这是先生一辈子引以为荣的事。 我是 1960 年考入陶瓷大学(原景德镇陶瓷学院)美术系,当时录取进陶院是大专班。因国家三年自然灾害政策调整,毕业时按中专毕业。当时 1960 年,学校不仅招收本科生,美术系还招收了中专青花和粉彩两个班,另外还特招了我们这个釉上彩大专班。我们大专班来自江西各地,我是从进贤招来的,王志远和陳一文都是赣南的,马文龙是南昌的,钟莲生是宜黄的,王怀俊、胡光正、余少石都是景德镇本地的。全班同学近三十几个人,后因政策再次调整,少数农村的同学又回去了几个。 在记忆中,胡献雅老师只偶尔教我们大专班的书法,老师主要是教本科生的国画和书法。 胡献雅老师在讲课 记得在 1961 年的时候,陶院本科 58 级粉彩班在红楼搞了一个小型画展,他班上有个叫黄敬其的同学(后改名叫黄杨),他是安义人。他刻了多枚印章,自吹是“陶院篆刻第一人”,挂在红楼展览的中心位置,非常显眼。当时我年纪小,只有十五岁真的不懂事,就觉得不服气,一时冲动,当天晚上我就刻了毛主席诗词《长征》,一句一个印章。 第二天我就将我刻好的印章,一个个印在纸上,贴在他的作品旁边。他看见后就到班上来找我,我说:“你就是黄敬其啊?你说的‘第一人’事有点大吧,所以我才刻了一些,与你比一比,多有得罪!”。因为我家是刻图章的世家,我祖父是刻图章的,我外公和我舅舅都是刻图章,我 12 岁就刻图章,所以当时年轻气盛当然就不服气,后来,由于刻印章我和黄敬其竟成了好朋友。 也正因为此事,胡献雅老师看了我刻的印章,就特意到教室找我,问“哪个叫傅平?”我答应一声,他就招手叫我过去。然后他说你的那些章子都是你刻的吗?我说都是我刻的。他又说:“我说的是‘傅平画’那枚印是你刻的吗?”,我说是我刻的。他又问:“你是用什么材料刻的呢?”我说用黄牛角刻的。 “你还能用黄牛角刻印章啊?”我说是。然后他就说“你的章子在吗?”我说在宿舍箱子里,你要看吗?”老师问“那个字是你写的吗?”我说不是,是南昌王梦石写的。“怪不得嘛,我就说,这个钟鼎写得好啊!”老师又问“那你怎么认识王梦石呢?”我说,“王梦石我还不认识?我的外公和舅舅在南昌,跟他是最好的朋友。王梦石就在南昌八一纪念馆正对面,我外公家就住在南昌八一纪念馆旁边的合同巷口。我外公解放前的图章店叫‘翰墨林’。” 老师说:“你是翰墨林的外孙啊!” 我说我是他的外孙。我和胡献雅老师就这样认识,那次他第一次牵着我手,去了他家。一进门就对师母说:“你知道他是谁吗?他是翰墨林的外孙呀!” 我和胡献雅老师的交往,在读书的时候也就那么几次,毕竟他老人家没有正式上过我的专业课。毕业以后,我分配在为民瓷厂工作。1968 年陶瓷学院解散,老师的名单分配到为民瓷厂,名单来了,人直接用汽车从学院送到农村——江村公社。我记得老师和师母是站在一辆货车车斗里,当时他已经是接近七十岁的人了,我看见后,心里非常难过,车停在厂大门口等采购员,我顺手将值班室的一把椅子扔上了汽车。 这样老师下到农村好几年。有一次,我去莲花塘市文化宫办事,我正要上坡,遇到老师和师母从坡上下来,我很吃惊,连忙问“老师、师母,你们怎么在这里?”老师说:“李林洪请我过来画了一些画,后天画完又要回去了。”师母接着说:“在那乡下真苦啊!”这句话师母连说了三遍。师母在说第二句的时候,一下触动了我。当时,我就对老师说:“后天你不要回去,我接你去为民!” 到了第三天,我借了自行车,搭上惟一的行李一个小帆布袋,步行把二老接到了为民瓷厂,安置在厂办公楼我那个 4 平米的小房间,我自己搬到厂广播室的地板上睡觉。我在厂武装部搬了两床新被子,弄了个煤油炉,和一个小铁锅,以及一些生活用品。那时候食油要有油票,没有吃的油,我就跑到食堂弄了一点猪油给老师。我对老师师母说,先将就在这里住下。 这件事,是经过厂领导的默许,老师也就这样留了下来,但是老师在厂里面仍然要接受劳动改造。 后来为了老师的方便,我又将老师搬到了厂区外宿舍的小三角房。房子虽小,但一出门有个卫生间,两位老人上厕所方便。直到上世纪 80 年代,老师才搬到陶瓷学院去住。学校给了两间房,搭了个棚子作为画室。 老师 在为民瓷厂劳动改造 虽然老师、师母回到了为民瓷厂,但还是要和那些地、富、反、坏、右分子一起劳动改造的。每一次老师去劳动,我们就会安排人特意把他叫走,假装有另外的事让他去做,其实大家都知道就是让老师偷偷回去休息。 老师劳动主要是扫厕所、扫马路。在大家的保护下,老师虽然是劳动改造,但也是相安无事、平平安安地度过了这段时间。 到了 1972 年,市里开始接待外宾,要为民瓷厂做一个接待室,厂里当时让我、欧阳世彬(现陶院教授)和汪丽明三人做这件事。 汪丽明是搞建筑的,他就将为民瓷厂行政楼楼下的一间大房间进行改造,欧阳世彬就负责室内设计。我就专门负责老师画画,为此事我专门跑到杭州去买笔、买纸、买颜色。为了老师画画方便,在厂房里,用大木柜隔出一个空间,当作画室兼住房,用车间贴花用的大桌子当画桌。除了画画,两位老人也在里面生活。当时老师为厂接待室画了“迎客松”,“红梅小鸡”,松,竹,梅不少作品,以及书写了六块屏风上的《景德镇陶瓷简介》,这些都是老师的作品。 虽说那时可以让老师画画,但画画的过程也不是那么顺利。在画画的过程中,还出现过一件匪夷所思、让人气愤的事。有一次晚上,我去看老师。见师母正在补画。我问这是干什么。老师说:“厂政治处殷主任说我是反革命,我画的画不能落我的款,没办法,只能把落款挖掉。”为此事,我专门跑到殷主任家,告诉他绝对不许他干涉我的事。这事他不高兴,我也非常气愤,尔后我又返回老师那里并请老师把名字重新补上。并交待以后再有此事发生先告诉我,不要轻易再挖掉落款。 挖补的画有三张,临走时,老师让我带走一张,留个念想。这张作品,《春晴》我一直珍藏着。接待室的工作搞完后,老师搬到后面我那 6 平方米的小房间,门口有个卫生间,稍许方便些。这时厂里才开始安排老师到厂美研室。反正七十多岁的人,不规定上下班,老师也不再需要天天去劳动改造了。所以,外人不知道,以为老师一直在为民美研室上班,其实文革时期,他经历了数年不为人知的苦难生活。 1987 年那年,我不小心腿摔断了,在第二人民医院住院。结果这消息传到老师的耳朵里去了。师母一个人到陶瓷馆找我爱人,师母对她说,“胡老师听说傅平摔断了腿,不晓得情况怎么样,一个礼拜晚上都坐在床上,没有踏实的睡觉。今天逼着我一定来问清楚,师母这样一说,我爱人和她的同事听后都非常感动。 又过了几天,他们二老向陶院要了一部小车,专门来到陶 瓷馆,找到我爱人。送上一网兜水果罐头,然后又塞给她一信封,悄悄嘱咐她,回家以后打开看。爱人回家打开信封,信封里放了一幅字,“明月松间照,清泉石上流”,老师亲笔写的一幅字。我夫人到医院跟我一说,我非常感动。 胡献雅先生赠傅平字幅 即便是儿女成群,即便是桃李满园,到老的时候,人一定是孤独和寂寞的。老师的寂寞,无法言说。有一年,过年的时候,年前我把年货送去了,按着惯例,正月初一,一定会去给他拜年。但是那一年,我们一家子一直到初九才到陶院老师家拜年。一敲过道外面的门,就听到师母在里面问:“谁呀?”我们回答:“是我和桂霞!”马上就听到里面师母激动又急促的声音:“来了!来了!胡老师,我说了他们会来嘛,我说了他们会来吧?来了!来了!”师母一边自言自语,一边来开了门。进门后,我看见老师斜靠在摇椅上,脚前面放着一个火桶,看见我们进来,老师两行热泪缓缓顺脸颊流下。师母还是激动地对老师说:“我说了他们会来吧?” 我为了打破那尴尬的气氛,笑着问老师:“干什么?你想我啦?”到了后期,以老师的资历和身份,他身边来来往往的人,并不在少数,但是老师还是一样惦念我们。使我们感受到长辈给我们永远都是暖暖的爱。临走时,老师还拿了一幅作品《春》给我女儿做纪念。 1992 年,陶瓷学院在学校礼堂为胡献雅老师举办 90 大寿庆典,来的有各级领导,艺术界精英,陶瓷学院各个相关部门负责人,还有老师来自各地的子女,那场庆典可谓陶瓷学院史上第一回,风光难有第二。 1992年,胡献雅老师90寿辰纪念 第一排右起:祝桂洪、吴步蟾、孙常灿(胡献雅夫人)、胡献雅、吴玉昌、石家修、万昊、陈细涛。 第二排右起:曾祥通、赵达峰、黄球古、楚予民、陆文遂、王水贤、颜惠崇。 第三排右起:吴和凤、杨斯煌、肖尊文、(佚名)、杜敏、缪德英、郎友莲。第四排右起:陈国华、(佚名)、向恒吾。 胡献雅九十大寿在陶院举办 结果,他们俩夫妇在台上一直在看,一直在找。老师问师母:“你看见傅平吗?”“没有!我也在看,没有看到。”“你再仔细看,我也看。” 一直到九十大寿结束,老师都没有看到我。下午,我开着车子去了。老师就问,“你怎么现在来?你上午不来呢?”我说:“这是学校为您老人家祝寿,我没有收到通知,我怎么来呀?我们整个陶瓷公司机关都没有接到请柬通知。”为此事,与学校人事处联系,据说是写错了,只好作罢。尔后,我将大家送给老师的礼物,从礼堂逐一搬回了老师住处。 当老师看见上午大家签名的红布时,老师对师母说“你把签名的红布绶带拿过来。”老师将红布绶带展开,一直拉到最后,他对师母说:“你过来,你把名字写上。”胡师母把“孙常璨” 三个字写在绶带上。然后老师对我说,“你也把自己的名字写上。“我记得我 ‘傅平’二字写得非常难看,可以说,那是我一生中签的最难看的字。最后,老师把自己“胡献雅”三个字写在最后,签完后,把笔一放,连说三句“这就圆满了!” 字签完后,老师对在场的两个儿子和女儿说:“明天我们设一个家宴,九十大寿今天是单位,明天我们自家人来庆贺一下。”我知道当时胡老师杭州的女儿,南昌的儿子都七十上下,他们都是有身份的人,当中有江西医学院的院长,有杭州一家杂志社的总编。一大家人可以说团团圆圆,这真是一个很大的喜事。当我告辞老师的时候,老师对我说:“明天记得来哈!” 我说:“明天我就不来了,你们一家人好好聚聚。” “那就算了,明天家宴不搞了。”老师立马生气了。我一辈子没见过老师生气,这是老师惟一的一次生气,我慌了神,赶紧说:“不不不,老师,对不起,不是这样的。我不来是想让一家人高高兴兴,没有其他的意思。”师母紧接着说了一句,“傅平啊,老师什么时候把你当成外人啊?”有师母这句话,我不便再说什么,第二天只好参加老师的家庭寿宴。 因为学校搞九十大寿时,我什么也没有带去,第二天我就买了被子毯子给老师祝寿。师母说:“你还要买这些干什么?人家送来的东西,我都想叫你带些走。”那天,就在陶院旁边的一家小餐馆,全家人一起吃了顿饭。那顿饭,让我一辈子也忘记不了。虽然菜很丰盛,但有盘菜是狮子头,那个砂锅里一共有四个狮子头,老师他接连吃了二个,老师很开心,吃得津津有味,而且还有点狼吞虎咽的味道,好像是从来没吃过一样。当时我是含着眼泪默默地看他吃完,所以现在,只要我在任何场合,一看见狮子头就会受不了,就会难过,没办法控制自己,就仿佛看见老师那狼吞虎咽的样子。 那次九十大寿,是家人聚集最多的一次,老师一生过着漂泊不定的生活,一辈子与家人、儿女聚少离多。而那一次,他认为是他人生中最圆满的一次,他吃狮子头才那么开怀。因为像这样的家人聚餐,很多时候,在他的生活中都是奢求。 胡献雅老师在示范讲课 “明月松间照,清泉石上流。”我常常想当年老师,送这幅字给我的含义,明月与清泉是人世间最清纯的东西,老师就是那一轮明月与青松,一生艰难一生清平,仍然如青松华盖傲然于凡尘俗世中。 口述丨傅平 文字整理丨吴爱飞 1960 年就读于景德镇陶瓷学院美术系大专班; 曾任江西省陶瓷工业公司美术部副部长、主任。